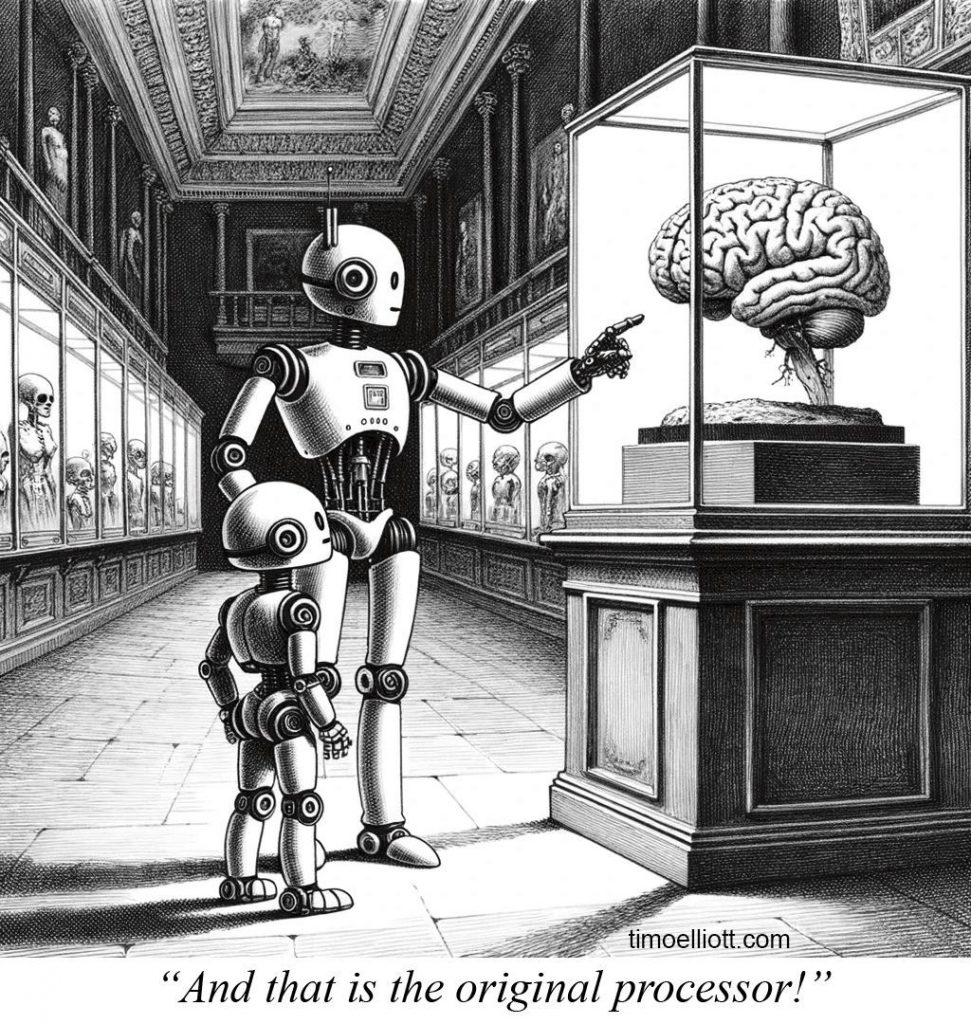

El concepto de «selección social antinatural» pertenece al presente siglo y refleja un cambio en cómo se producen los avances y el éxito en la sociedad actual.

A diferencia de la selección natural, que Charles Darwin describió como la supervivencia del más apto basada en rasgos biológicos y adaptaciones, y de su consecuente «Darwinismo social», la selección social antinatural se refiere a las maneras en que los factores sociales, tecnológicos y económicos influyen en quién prospera y quién no.

¿Qué es la selección social antinatural?

La selección social antinatural ocurre cuando las normas sociales, la tecnología y las condiciones económicas moldean el éxito de individuos y grupos, a menudo de maneras desvinculadas de los procesos evolutivos naturales. Este fenómeno está impulsado por factores como:

- Competencia tecnológica: El éxito depende cada vez más de la capacidad para navegar y aprovechar la tecnología. Aquellos que son expertos en herramientas y plataformas digitales tienen más probabilidades de triunfar en las economías modernas.

- Situación económica: La riqueza y el acceso a recursos pueden influir significativamente en las oportunidades para la educación, la salud y el bienestar general, creando un ciclo donde los ricos se enriquecen y los pobres enfrentan más desafíos.

- Redes sociales: La capacidad de formar y mantener conexiones sociales, tanto en línea como fuera de línea, puede ser un determinante crucial del éxito. El capital social, o el valor derivado de las redes sociales de una persona, a menudo supera el mérito individual. Esto resulta particularmente complicado en el caso de los poderes políticos y la «ley de hierro de la oligarquía», formulada por el sociólogo italiano Robert Michels.

- Tendencias culturales: Los valores y tendencias culturales cambiantes pueden dictar lo que se considera exitoso o deseable, a menudo recompensando a quienes se ajustan a o moldean estas tendencias.

Implicaciones para los grupos sociales

Las implicaciones de la selección social antinatural son profundas y multifacéticas:

- Desigualdad: Esta forma de selección a menudo exacerba las desigualdades sociales existentes. Aquellos que comienzan con ventajas, como riqueza, educación y conexiones sociales, tienen más probabilidades de seguir avanzando, mientras que aquellos sin tales ventajas pueden luchar por ponerse al día.

- Salud mental: La presión para conformarse a las expectativas sociales y la búsqueda implacable del éxito pueden llevar a un aumento del estrés, la ansiedad y otros problemas de salud mental.

- Pérdida de diversidad: Al valorar ciertos rasgos y habilidades por encima de otros, la selección social antinatural puede llevar a una homogeneización de talentos y perspectivas. Esta pérdida de diversidad puede sofocar la innovación y reducir la resiliencia de los grupos sociales.

- Preocupaciones éticas: El énfasis en el éxito y el avance puede a veces eclipsar las consideraciones éticas, llevando a una cultura donde el fin justifica los medios y los comportamientos poco éticos pueden ser pasados por alto o incluso recompensados.

¿Cómo abordamos los desafíos planteados por la selección social antinatural? Pues mediante un esfuerzo consciente para promover la diversidad y la inclusión. Esto implica:

- Asegurar el acceso a la educación, que no a la instrucción, y a oportunidades, independientemente del trasfondo socioeconómico.

- Valorar habilidades y perspectivas diversas, no solo aquellas actualmente consideradas rentables o de moda.

- Apoyar iniciativas generadoras de antifragilidad ante las presiones sociales.

- Fomentar el comportamiento ético y crear sistemas que recompensen la integridad y la justicia.

Al reconocer y abordar las dinámicas de la selección social antinatural, se podría trabajar hacia la creación de una sociedad que valore y nutra el potencial de todos sus miembros, conduciendo a un futuro más humano, responsable y justo.