“Que qué le pasa” repitió a gritos el Dr. Martín, alias Bond.

A la enferma que le había tocado atender tras el pase de visita en Urgencias, a la que nombraban por sus iniciales, no le funcionaba del todo bien el oído. Esta era ya la cuarta vez que empezaba a hacerle la historia clínica, con muy poco éxito. Es lo que suele pasar cuando al deterioro funcional progresivo propio de la edad se le asocia mucha gente entrando y saliendo de las muy concurridas urgencias, más el ensordecedor ruido de las obras a la puerta del hospital.

MLH había llegado al centro dos horas antes, traída por unos sobrinos que la habían encontrado en el sillón de su casa con mucha dificultad para respirar, las piernas hinchadas como botas y la cara congestionada. La anciana, viuda desde hacía 8 años, vivía sola en su casa del barrio céntrico. Las visitas se reducían a las de los hijos de su difunta hermana, un fin de semana al mes, doce veces al año. En la última la vieron como siempre, con buenos ánimos y mal humor. Pero en estos días MLH no se había encontrado del todo bien por culpa de un terrible catarro. No había llamado al médico ni avisado a ningún familiar, aunque había tenido mucha fiebre y dolores articulares. En esas condiciones casi ni se había levantado de su sillón para hacerse la comida.

Bond, bautizado Andrés por sus padres, debía el apodo a su natural tendencia a verse metido en las peores pesadillas, aunque en justicia hay que decir que casi siempre de manera involuntaria. Desde que aprobó el MIR y se incorporó al Servicio de Medicina Interna, su mala fortuna en la asignación de casos le había llevado a rellenar incontables partes de defunción y a ganarse la mala fama de ser un residente “00”. De ahí que sus compañeros prefirieran referirse a él como James Bond o Dr. Bond a secas, el agente número 7 al servicio de su Majestad y con licencia para matar.

Sin embargo, Bond o Andrés, como quieran, no era un médico torpe. Muy al contrario, el Dr. Martín sobresalía por una innata capacidad y disposición hacia la asistencia médica, lo que le hacía destacar sobre el resto de los residentes. No le resultaba difícil practicar la medicina de una manera intuitiva y MLH era una nueva muestra.

Tras una somera inspección ocular, sin ni siquiera haberla interrogado exhaustivamente, inició su hipótesis de trabajo: síndrome del cuello de cantaor de flamenco. Vamos, que el corazón derecho de la ancianita no funcionaba como debía, probablemente desencadenado por el catarro (insuficiencia cardiaca congestiva), y como no era capaz de bombear bien la sangre, ésta se acumulaba en las venas del cuello, que se habían ingurgitado hasta tomar la forma que adquieren en un cantaor de flamenco mientras emite esos “culturales” quejios.

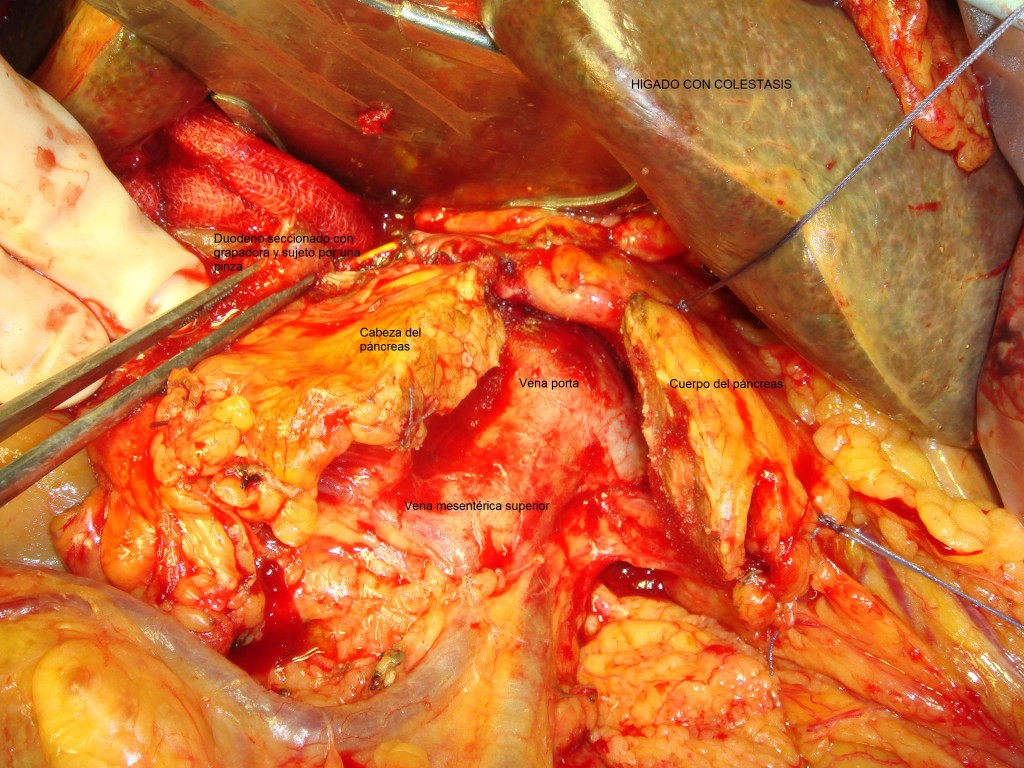

Bond continuó, con muchos esfuerzos, recogiendo la poca información útil que MLH podía proporcionarle sobre sus antecedentes, las medicaciones que estaba tomando en ese momento y sus síntomas. Después de realizar una meticulosa exploración física, con una hepatomegalia de libro sobre la que su profesor de prácticas había insistido tantas veces, solicitó las pruebas complementarias indicadas y pasó a ver al siguiente enfermo. Estaba convencido de la correcta generación de su hipótesis y sólo tenía que validarla.

Durante el mes de enero la “frecuentación” de los servicios de urgencia hospitalarios por pacientes con o sin enfermedades graves adquiere proporciones epidémicas. La solución es la gestión creativa, es decir, la derivación. Todo paciente que no esté demasiado grave puede ser remitido a un centro de apoyo o a su centro de referencia.

Andrés, además de espabilao, estaba bien aleccionado por sus “mayores”, por lo que nunca dudaba en recurrir a su supervisor ante casos “especialmente delicados”. Ahora se trataba de otra señora que, a la tierna edad de 92 años, era víctima de una demencia senil que la mantenía totalmente desconectada del medio. Una simple “indigestión de calendario”, en palabras de sus compañeros de geriatría. De hecho, M, la residente mayor, le había advertido de que la paciente deliraba, seguramente como consecuencia de una sepsis, porque no paraba de repetir que tenía que irse a un concierto de su hijo. Lo decía una y otra vez – “me tengo que ir que mi hijo tiene un concierto” – a todo aquel que pasaba cerca de la camilla. A Bond no le parecía una sepsis.

Después de dedicar media hora a conseguir la historia a través de la familia, porque no le quedaba otra, sintió algo parecido a un ataque de ira cuando uno de los administrativos le informó de que la paciente era de otro área sanitaria y que, por tanto, debía ser trasladada a su centro de referencia. Y, simultáneamente, Andrés había confirmado su sospecha de que la viejecita no deliraba. Su hijo era un famoso músico.

Cuando se metieron juntos en el cuarto de información, las palabras del artista había sido solemnes “Doctor, madre no hay más que una, así que haga todo lo posible por ella. Volveré mañana a preguntar dónde está ingresada porque ahora tengo que irme a un concierto”. La madre del artista no necesitaba un hospital, sólo alguien que la atendiera con cariño durante los últimos momentos de su vida. “¿Qué se cree éste, que hacemos milagros? ¿A los 92 años y en esas condiciones?” – pensó Bond, pero se abstuvo de expresar su juicio moral.

Por supuesto que ante el supervisor no se calló nada y, de manera desapasionada, se lo fue contando todo palabra por palabra, detalle por detalle, pero ni por esas cambió de opinión. La voluntad de un jefe de urgencias es de hierro. Había que derivarla y a él no le quedó otro remedio que tramitar el volante y solicitar una UVI móvil.

Los sanitarios de la ambulancia recogieron a MLH de su “box” y, mientras la levantaban en volandas, la escucharon emitir unos sonidos guturales por debajo de la mascarilla de oxígeno que les sonaron a desaprobación (en realidad, MLH iba farfullando algo así como “¡imbéciles, os tenéis que llevar a la otra!”). “No la hagas ni caso, delira” se dijeron entre ellos y empujaron la camilla con ruedas hacia la puerta de salida, con MLH agitándose y revolviéndose bajo las sujeciones. Ellos sólo cumplían lo que ponía en el volante: traslado a su hospital de referencia; demencia senil.

“Rummmm, rumm, rummm, ruuuuuummmmm” sonaba en la cabeza del conductor mientras los sanitarios embutían a MLH en la ambulancia y cerraban los portones. “¡Qué guapo pilotar este cacharro!. Mi chica va a flipar” y arrancó el vehículo, poniendo a funcionar esa maldita sirena – “ni na ni na ni na ni na” – que hace que los conductores corrientes enloquezcan intentándose quitar de en medio, como pichones atemorizados, cuando en la mayoría de los casos no van en ningún viaje urgente. Aprovechando que el destino era el otro gran hospital del norte en el que trabajaba su novia, le daría una sorpresa.

Bond no podía creerlo. Había vuelto de consultar con la residente de rayos de urgencias y MLH ya no estaba allí. Ni ella ni la camilla ni la historia. Y sin embargo, la madre-del-artista seguía repitiendo “me tengo que ir que mi hijo tiene un concierto”. Reaccionó rápidamente y se fue a hablar con los administrativos. Si, sí, si a MLH no había que trasladarla, era a la otra. Pero alguien había cometido un error y ahora la enferma con las venas del cuello como las de un cantaor de flamenco y su historia estaban siendo transportadas, en compañía, hacia el hospital de la novia del conductor.

No hay clasificaciones para los eventos negativos en un hospital, pero Bond sí tenía la suya. Similar a la que tienen los cirujanos con la hemorragia.

Si no era muy grave la solía incluir en el grupo “¡quién me mandaría venir a trabajar!”. Si era grave pasaba al famoso “¡quién me mandaría levantarme hoy!”. Las situaciones gravísimas solían conllevar un “¡quién me mandaría a mí estudiar Medicina!”. Y las tragedias le inducían un pensamiento del tipo “¡quién me mandaría a mí nacer!”. En este momento Bond había sobrepasado todas las escalas y estaba en el “¡LA MADRE QUE ME PARIÓ!”.

Tal como él había planeado, a pesar de las recomendaciones en contra de sus compañeros de ruta, la chica del ambulanciero flipó al ver como su audaz novio se exhibía dando varias pasadas, a todo gas, por delante de la peluquería donde ella cogía las mechas a las señoras del barrio de Argüelles. Ver al Maxi la erizaba todo, todo, todo, – incluso sentía ganas de ir al baño a vaciar la vejiga – aunque entre sus amigas reconocía que el chaval estaba to pallá. Desde que cumplió los 7, y los Reyes le trajeron una de esas ambulancias del ActionMan, había vivido obsesionado con llegar a tener una “ni na ni na ni na” para el solito. Ambulancia, claro. Ahora trabajaba de conductor en el servicio sanitario, pulía diariamente la carrocería roja, blanca y amarilla, y a ella la llevaba en su Opel Astra tuneado como un vehículo de emergencias. “¡Jode tía! Estoy fascinao”, aunque no era por su cuerpecito “ni na ni na ni na”.

En un descuido propio del momento de satisfacción erótica causado por un beso lanzado por la chica en cuestión desde detrás del escaparate de la pelu, se encontró con un balón impulsado a la calzada por la patada de un hijo-de-su-madre. El Maxi se sobresaltó, pegó un volantazo y consiguió que la ambulancia terminara incrustada contra el kiosco de flores situado en el centro del bulevar. Lo único que no paró fue el ”ni na ni na ni na”.

Al enterarse, el supervisor no pudo contenerse y presa de un ataque de ansiedad gritó “¡me estáis arruinando la vida!”.

Tres ambulancias hicieron su entrada triunfal en Urgencias. En la primera venía el Maxi acompañado de su churri, “¡Tía, cómo ha quedao mi ambulancia! Seguro que no me dejan conducir otra”. En la segunda trasladaban a los dos sanitarios con la cara enrojecida por los air-bags y en la tercera MLH, sin un rasguño pero boqueando como un pececito fuera del agua y gritando entre estertores “asesinos, asesinos”.

Había pocos huecos libres y MLH fue a parar justo al lado de la-madre-del-artista, que al verla llegar le dijo: “Señora, quédese usted aquí que yo me tengo que ir que mi hijo tiene un concierto”. Bond no daba crédito a su suerte. En menos de una hora había recuperado a su enferma perdida sin haber tenido que pasar por el papelón de dar la noticia de su desaparición a los familiares. Y aún mejor, sin muestras externas de haber sufrido ese lamentable accidente causado por el amor exhibicionista del Maxi.

– Su tía esta bien. Le ha fallado el corazón, que está ya muy cansado, por culpa del catarro, pero con unas medicinas se solucionará todo. Por cierto, si les dice algo de que le han montado en una ambulancia, la han llevado por ahí, ha tenido un accidente y la han vuelto a traer, no se preocupen. Es normal delirar cuando se es tan mayor y se pasa algún tiempo en Urgencias.

James Bond o el Dr. Andres Martín, como ustedes deseen, se dio la media vuelta y entró de nuevo en la sala. Mientras cerraba los ojos pensando “de la que me he librado”, sintió una leve punzada en el lado izquierdo del tórax. “Vamos para allá”.